第1回: 皮膚の身体心理学

1 身体心理学とは何か

身体心理学を一言で表すとすれば,心身の関係について研究する分野であり,特に身体あるいは行動がこころに与える影響について研究するアプローチをとる学問である。西洋で誕生した心理学は,デカルトの心身二元論に表されるように,こころを身体と切り離して,こころを言葉や理性で理解しようとする。それに対して身体心理学は,東洋の心身一如の人間観をとるため,こころを身体との関係でとらえるのである。

たとえば呼吸である。呼吸は緊張すると無意識のうちに浅く速くなるが,意図的にゆっくり深呼吸をすると,こころは落ち着くだろう。このように,こころと身体(行動)が混沌と混ざり合う部分にこそ,こころの本質が隠されていると考える。人と人が触れ合う身体接触についても同じことがいえる。意図的に誰かに触れる(行動する)ことで,相手に対する感情が変化し,触れられた側のこころも大きく変化するであろう。このように,心身の関係や対人関係において,身体を切り口にこころを考えるわけである。

人間にとって,身体や行動することがこころの本質だと述べたが,なぜそのようにいえるのだろうか。進化の過程をさかのぼっていくと,動物の祖先はアメーバなどの単細胞生物に行き着くだろう。たとえば,ワラジムシは湿度が低くなると動き出し,高いと停止する。周りの環境が低湿度になるとワラジムシの生存にとって不適切であるため,そこから移動するために変速無定位運動を起こす。ランダムに運動していると偶然に湿度の高いところに遭遇するチャンスにぶつかるだろう。

このように,こころがまだ発生していない単細胞生物にさえも,動きがあったことがわかる。動きはこころよりも進化的に先にあったことになる。新約聖書に「はじめに言葉ありき」という命題があるが,進化的には「はじめに身体(行動)ありき」ともいえるだろう。そして進化の時間軸のいずれかの段階から,こころという現象が発生することになるのである。したがって,人間においても,こころより行動や身体のほうを先に考えるべきかもしれない。しかし従来の心理学では,こころは行動の「原因」であると考える傾向が強い。たとえば,「悲しいから泣く」と考える。しかし上記の考え方をすれば,「泣くから悲しくなる」とも考えられる。これはジェームズ=ランゲ説(James-Lange theory)として知られている考え方である。われわれが五感の感覚器を通じてとらえた刺激は,脳に伝わり判断され,それが悲痛な事物であれば,胃や内臓の筋肉が収縮し,表情筋も収縮する。それらの身体的変化の情報が脳に再び伝達されて,そこで悲しみの感情が生まれるわけである。つまり,こころは行動の「結果」であるともいえるのである。

身体接触についても同じことがいえる。身体接触の起源は,チンパンジーのグルーミングである。皮膚に寄生するノミなどの寄生虫を取り去り清潔にする行為が,やがて他個体にグルーミングすることでコミュニケーションの要素を獲得する。たとえば,けんかをした個体同士が仲直りする場面では,謝りたいほうが先に,相手に腹部などの弱い部分をさらけ出す。そして,もう一方がそこをグルーミングすることで,仲直りが成立する。子どものけんかの仲直りに握手をさせるのと同じことである。このように身体接触は,相手との親密な関係を促進するための重要なコミュニケーションツールだといえよう。

それではなぜ,身体接触は親密な関係を促進するのだろうか。個体発生にとって,身体接触の起源は母子関係にある。母親が赤ん坊にスキンシップをすることで,赤ん坊の体内でオキシトシンというホルモンが分泌される。これは“愛情ホルモン”とも呼ばれ,他者を信頼し,親密な関係の構築を促進する機能をもつことがわかっている。だから,赤ん坊は母親とスキンシップをすることで,はじめて出会う他者(母親)とのきずなを形成することができ,それが将来の対人関係の基盤になるわけである。オキシトシンについての詳細は後述する。

2 露出した脳としての皮膚

前述のように,アメーバやゾウリムシなどの,こころをもたない単細胞生物でさえも,自ら環境を判断し行動している。それでは単細胞のどの部分が周囲の環境を知覚し判断しているのだろうか。それは細胞膜である。自己と環境の境界である膜がその役割を果たしている。だから,「はじめに行動ありき」のさらに以前には,行動を決めている「膜ありき」とさえいえると思う。

また,たとえばゾウリムシも単細胞生物であるが,細胞の前端が何かにぶつかると,遊泳する方向を変えるしくみをもっており,細胞の後端が捕食者に突かれると,スピードを上げて泳ぐことさえできる。このような高度なしくみは,人間の神経細胞同士の隙間にあるシナプス間隙や,神経から筋肉へと情報を伝達するしくみ,さらには受精が起こるメカニズムに極めて近いといわれ,細胞内外の電位とカルシウムイオン濃度の変化によって起こると考えられている。

このように,神経細胞をもたない単細胞生物も,神経細胞(筋細胞)の萌芽と呼ぶべき機能をもっている。このような電位変化とカルシウムイオン濃度の変化を利用した,「感覚細胞→神経細胞→筋細胞」の伝達システムは,クラゲやイソギンチャクになってから突如として出現したわけではなく,単細胞生物のときからほとんど同様のしくみをもっていることに驚かされる。

やがてこれら1つひとつの細胞がくっつき合って,多細胞生物が生まれ,さらには一個の人間という個体を形づくるわけだが,一個の人間にとっての自己と環境の境界は皮膚になる。皮膚はまさに自己と環境を隔てる境界としての役割をもっており,自己の内部の状態や,外部環境を知るセンサーとしての役割を発達させている。そのため,脳がまだ発達していない生物の細胞膜が有していた機能の名残を,人間の皮膚ももっているようなのである。たとえば人間は,光の知覚は眼に譲り渡したが,人間の皮膚も光を識別できる。さらに,空気の振動である音も,耳では聞くことのできない可聴帯域外の超音波や低周波の音は,皮膚が知覚しているともいわれる。

さらに表皮を構成している細胞であるケラチノサイト自体が,さまざまなホルモンやサイトカインなど全身の生理,神経,情動に作用する物質を合成し放出しており,ケラチノサイトには,脳にも存在するNMDA 受容体(N-メチル-D-アスパラギン酸受容体)が存在することが発見されている。これは大脳の海馬にあり,学習や記憶にかかわるものである。

皮膚がこれらの機能をもつのは,個体の受精卵が分裂を繰り返す発生の過程をみると,皮膚は脳と同じく外胚葉に由来するためであると考えられる。以上のように,皮膚は脳とかなり近い存在であるということができ,皮膚自身が情報処理を行なっているため「露出した脳」といわれるのである1)。したがって,皮膚自体が過去の記憶をもつ可能性があるわけだ。

3 皮膚の記憶

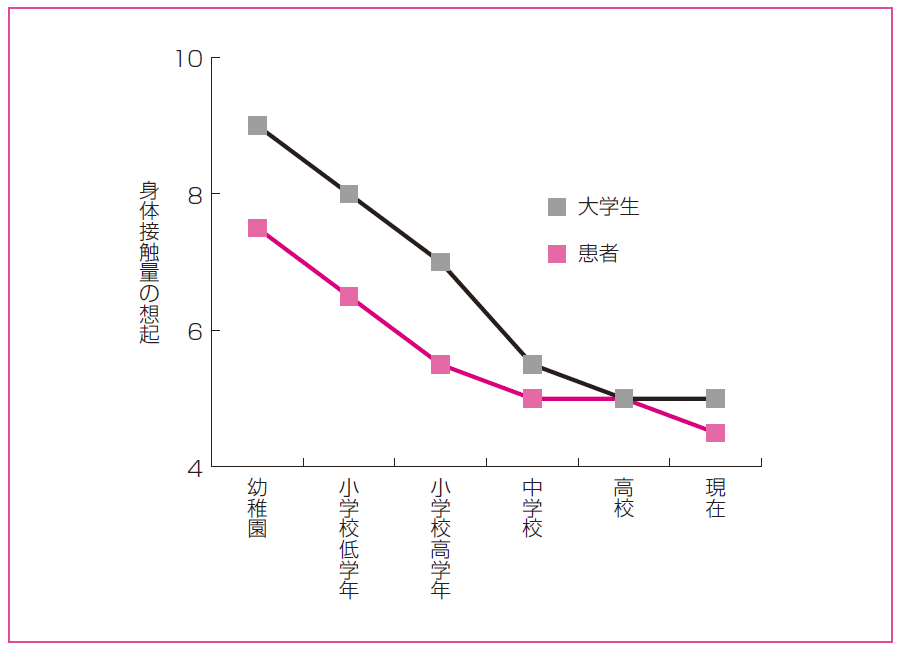

以上の生物学的な知見をもとに,筆者が行なった研究の結果について考えてみる2)。筆者が大学生と心療内科の外来患者とで,幼少期の親子の身体接触量について想起してもらったところ,特に3歳までの身体接触量に著しい差があることがわかった。つまり,心療内科の患者は大学生よりも,3 歳までの親子の身体接触量が少なかった,と想起した(図1)。だから,幼少期の身体接触が不足すると,成人後,心身症などの心理的適応に大きな問題を生じさせる可能性があるのである。

また,同じように大学生に,幼少期の親子の身体接触量を想起させ,その多い人と少ない人を被験者に選んだ。実験では彼らの肩と背中に3 種類の触れかた(軽く叩く,なでる,手を置く)で実験者に触れられたときにどのように感じたか,を逐一答えてもらった。実験の結果は非常にクリアなものだった。幼少期に親子の身体接触が多かった者は,実験者からの身体接触を肯定的に評価したのに対して,幼少期の身体接触が少なかった者は,それを否定的に評価したのである。たとえば前者では,「励まされた」「落ち着いた」と評価したのに対して,後者では「緊張した」「不快だった」と評価したのである。

皮膚は脳と類似の情報処理や記憶にかかわる機能をもつことが発見されたことからも,幼少期の親子の身体接触の感覚は,皮膚に刻み込まれているのかもしれない。身体接触によって安心し心地よかったという幼少期の記憶が,成人後も他者からの身体接触に対する肯定的な評価を促し,心理的な適応も高める。しかし身体接触が不快で嫌なものとして記憶されれば,両親からの愛情の温もりの記憶が抜け落ちて,成人後も他者からの身体接触を否定的なものにし,心理的適応を低下させてしまうのではないだろうか。

以上のように,皮膚は単に自己を保存し外界と隔てている膜ではなく,こころの基盤をつくり,対人関係を構築するアクティブな臓器である。皮膚はその見方によって,さまざまな側面を呈示してくれるマルチモダルな臓器であるといえるだろう。

〔引用・参考文献〕

1) 傳田光洋:皮膚は考える,岩波書店,2005.

2) 山口創:子供の「脳」は肌にある,光文社,2004.