第5回: アフォーダンスからみた身体接触

はじめに

アフォーダンスとは知覚心理学者のギブソン(James Jerome Gibson)の造語で,環境にある実在物の意味や価値は,動物や人間がつくり出すものではなく,環境によって発せられている。それによって動物や人間の行為は直接引き出される。つまり,環境のなかの情報が,人間の行為を引き出す(アフォードする)という意味である。

アフォーダンスとハプティックス

ハプティックス(haptics)というのは,環境にある情報から,「触れる」という行為が引き出されることをいう。たとえば,私たちは誰でも肌触りのいい毛布を見て,思わず触ってしまうとか,赤ちゃんを抱っこしたときに,肌の柔らかさに思わず頬ずりをしてしまうだろう。それまでの考え方では,まず人は頭のなかで「触れよう」という意思をもつことから始まり,触れるまでの手や指の動きをどうするか,という計画が頭のなかにつくられて,それを実行する,という順序で触れる行為が達成されると考えられてきた。しかし,人が何かに触れるときの手の軌跡を詳細に観察してみると,そうではないことがわかってきた。手を伸ばし始めてから,対象物に実際に触れるまでの手の軌跡は,一瞬止まって躊躇したり,対象物より手前にある物体のほうに向かっていき,あわてて方向を変えたりしていたのである。これをマイクロスリップという。

もしも,触れるまでの手や指の軌跡があらかじめ計画されているとすれば,そのようなことは起こらず,迷いも躊躇もなく,計画どおりに対象物に一直線に向かっていくはずである。なぜこのようなことが起こっているのだろうか。人が行為を起こすときというのは,頭のなかにあらかじめその行為を実行するための計画ができているわけではないようだ。行為を成し遂げるまでのほんの短時間のなかで,環境との相互作用のなかで手の動きは刻々と変化しながら進んでいくのである。

人が発するアフォーダンス

アフォーダンスの考え方は,人と人とのコミュニケーションにも応用できる。人は常に何らかの情報を相手に与えており,知覚する人は目,耳,鼻,皮膚の4つの感覚を総動員して,相手の内部情報を知ろうとしている。その情報とは,以下のようなものである。

- 目:容姿,表情,ジェスチャー,顔色など

- 耳:発言,動きに伴う物音,声質など

- 鼻:体臭,口臭,香水など

- 皮膚:体温,質感(握手)など

これらの非言語的な情報を発する発信者の側に目を向けると,それらの情報を発する発信者側の内部要因が存在することになる。内部要因は「状態」と「性質」に分けることができる。「状態」(state)は,逐次変化する動的な要素をいう。たとえば,頭のなかで考えていることや,顔に現れる表情は常に変化するので,状態としての内部要因になる。一方,「性質」(trait)は,変化しない,あるいは変化が非常に遅い静的な要因をいう。たとえば能力や適性,価値観や性格特性がこれに含まれる。一般にも

のが対象の場合は,そこから知覚できるアフォーダンスの種類は少なく,限定されている。たいていの人は,「コップは液体を入れて飲む道具である」という主たるアフォーダンスをもっていることが多いからである。ところが,ヒトは非常に多くの内部要因をもっていて,知覚者もそれをどのようにとらえるか,一律ではない。

アフォーダンスが正しく認知されない場合には,以下の3つがあるとされている。

(1)アフォーダンスが存在しない

内部要因は存在しても,それが知覚情報に関連づけられていないと,結果的にアフォーダンスが存在しないのと同じことになる。たとえば,深い苦悩を抱えているのに,表情一つ変えずに無言のままでいる患者を考えてみる。このようなとき,アフォーダンスが「何もない」ことを看護師が懐疑的にとらえたとすれば,それに対する配慮をすることで,問題を発見する場合も少なくない。無言のままでいる患者に,看護師が声をかけて発言を促す,といったことが考えられる。

(2)間違ったアフォーダンス

内部要因と知覚情報は強く関連づけられているが,大半の人が常識として理解できる関連づけになっていない場合である。たとえば,顔で笑っているが,心のなかでは怒っている場合を考えてみる。その人の顔をみるだけで,本当は怒っていることを推測するのは確かに難しい。しかしそういうときでも,たとえば,「普段ならもっと頻繁に相づちを打ちながら話を聞いてくれるのに,今日は違った」というような別の情報があるとしたら,正しく知覚できるのである。正しく知覚できるためには,相手に関す

る知識のデータベースが必要である。

(3)不十分なアフォーダンス

アフォーダンスが存在していても,知覚情報の大きさが小さすぎるために,内部要因が十分に伝わらない場合である。患者が不安を抱えていて,それを癒やしてほしい,という情報(か細い声,すがるような視線など)を出していても,看護師がそれに気づかないような場合である。そのような微弱なアフォーダンスを知覚できるためには,患者の「状態」に敏感になることと,相手に関する普段の「性質」に関する知識のデータベースをつくっておくことが必要だろう。

看護教育における身体接触のアフォーダンス

次に視点を変えて,アフォーダンスを看護教育で「触れる」ことを見直す教育に応用してみる。最近,患者の痛みなどの苦悩に反応しない看護師が増えている。計測機器が発達するに従い,その扱い方やデータの読み方ばかりに教育の重点が置かれ,その結果として患者に対しても,患者から得られるデータばかりをみて,患者本人をみようとしない傾向が強まったのだと思われる。苦悩する患者がいたら,迷わずすっと手が自然に伸びて,患者の痛みをなでてあげる,という看護師を育てるために,アフォーダンスの観点から何が提言できるだろうか。

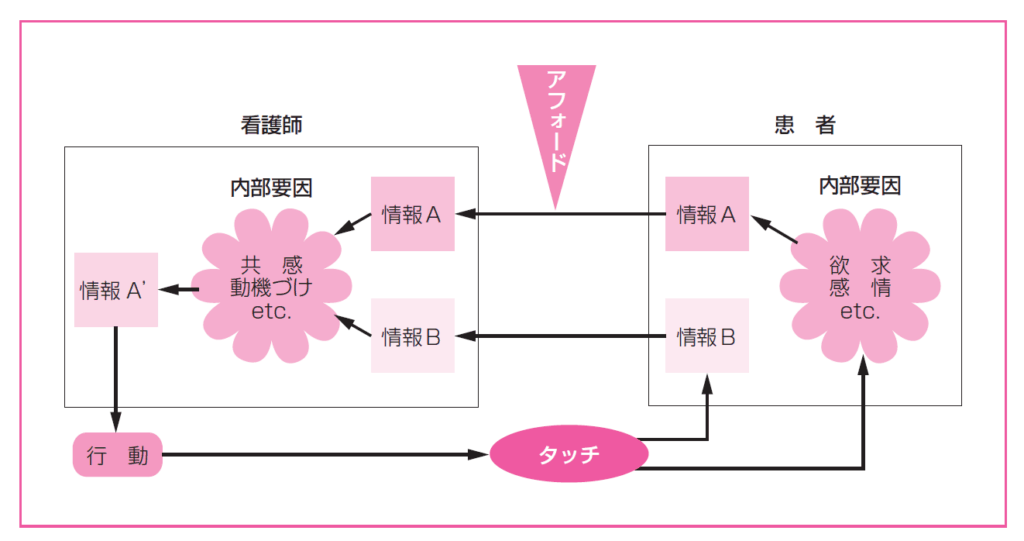

図の右から説明する。患者は「痛みを除いてほしい」「不安を癒やしてほしい」といった内部要因を抱えているとしよう。そしてそれは顔の表情で訴えたり,普段とは違う様子をして,看護師に発する情報となる。その情報はさまざまな手段で発せられるが,ここでは「情報A」としておこう。患者の表情をみたり,声を聞いたりした結果,情報A は看護師にとらえられる。それらの情報は,看護師の内部要因によって修飾され,「情報A’」となる。看護師の内部要因は,たとえば共感性が高く,患者の苦悩や不安の気持ちを理解できる共感性や,ある患者を看護することへの動機づけなどのことで,看護師としてプラス要因もあればマイナス要因もある。そのような内部要因によって,情報A のとらえ方は,看護師によって解釈が異なってくる。

次に看護師は,「情報A’」に基づいて,患者に対して何らかの行動を起こす。共感性の高い看護師であれば,迷うことなく手を患者の患部に当てて,なでたりさすったりするかもしれない。患者の内部要因に気づきにくい看護師だと,何もしないかもしれない。たとえ何もしなかったとしても,それは患者に対しては何らかの影響を与えることになる。そして看護師の行動によって,患者の内部要因に変化が生じ,そしてそれをまた次の情報(情報B)として看護師に発信する,という循環ループができていく。

つまり,患者からの情報が看護師の行動をアフォードする(引き出す)わけだが,引き出される看護師の行動は,看護師の内部要因の影響を大きく受けている。だから看護教育として,看護師の内部要因をいかに看護師としてふさわしいものにしていくのか,ということが大切だと考えられる。そして看護の実践のなかで,触れることへの抵抗感を小さくし,患者の発するわずかな情報に対しても,「触れる」という行為で対応できる内部要因を体験的に教育していく必要があろう。